Тобольск

Тобольск – второй по численности населения город в Тюменской области, административный центр городского округа город Тобольск и Тобольского района. Расположен в месте впадения Тобола в Иртыш.

· История сибирских городов началась с казачьих походов. В начале 1580-х гг., в правление царя Ивана Грозного, атаман Ермак разгромил ханское войско, войдя в историю как легендарный покоритель Сибири.

· В 1587 г. воеводой Данилой Чулковым основан г. Тобольск как небольшая крепость на месте слияния крупных сибирских рек Тобола и Иртыша, недалеко от места, возле которого высадились воины Ермака во время знаменитой битвы на Чувашском мысу, решившей вопрос о присоединении Сибирского ханства к России. Тобольск выполнял функции крепости, защищавшей восточные границы Русского государства от набегов кочевников.

· С начала 17 в. Тобольск становится административным центром всей Сибири, а также важным торговым и культурным центром региона.

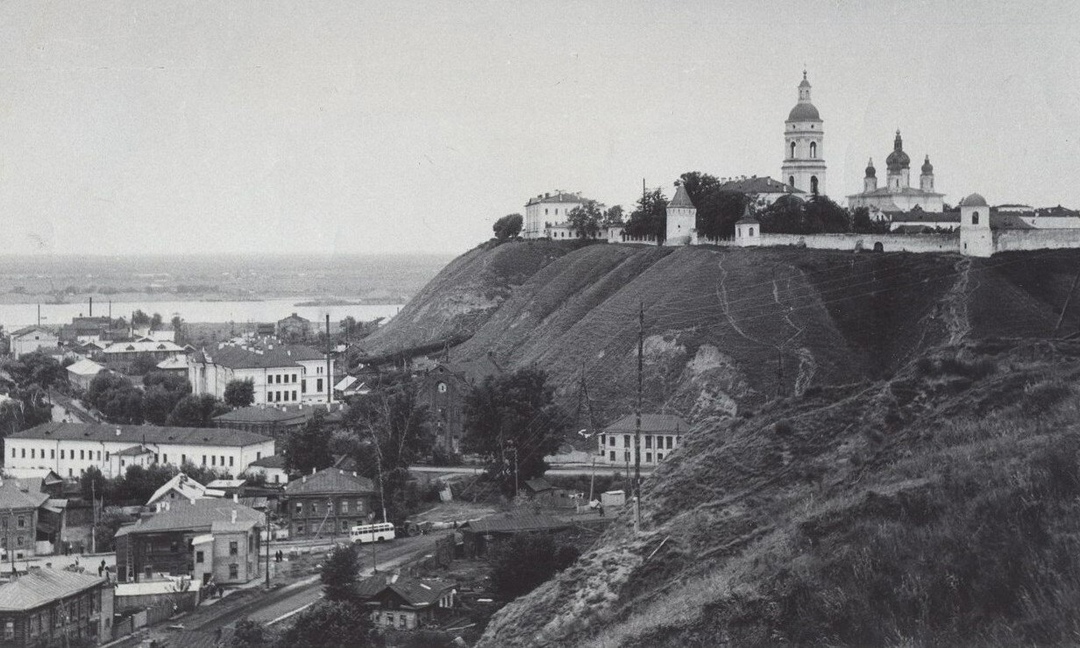

· В нач. 18 в. в Тобольске были открыты первые в Сибири духовная и светская школы, прошли первые театральные представления. На Троицком мысе возведён единственный в Сибири каменный кремль.

· 18 апреля 1789 г. в Тобольске была торжественно открыта типография купцов Корнильевых, первая в Сибири.

· В 18 в. в Тобольске действовал ряд крупных предприятий: писчебумажная фабрика, стекольный завод (основан в 1751), полотняная и шелкоткацкая мануфактуры. Развивались судоходство, рыбная промышленность, лесной промысел. Из Тобольска вывозилось много даров щедрой сибирской природы: высококачественные рыбные консервы и балыки, меха и шкуры, мясо и дичь, мамонтовая кость, кедровые орехи, грибы и дикая ягода.

· В 19 в. в Тобольске пребывали в ссылке декабристы. Многие из них внесли значительный вклад в развитие местной науки и культуры.

· 1917-1918 гг.: Тобольск становится резиденцией свергнутого императора Николая II и его семьи перед их арестом и отправкой в Екатеринбург.

· В 1930-е гг., во время советской индустриализации, в городе активно развивается промышленность..

· В годы Великой Отечественной войны вся Сибирь, находясь в глубоком тылу, стала местом сосредоточения эвакуированного производства, которое в кратчайшие сроки возобновило работу на нужды фронта. Тобольск выполнял функции важного транспортного звена. По реке Иртыш из северных городов доставлялись заготовленные для фронта продукты питания, лес.

· После войны продолжилось строительство новых промышленных предприятий, а также модернизация городской инфраструктуры.

· 26 октября 1967 г. в Тобольск прибыл первый поезд по новой железнодорожной ветке, соединившей его с всесоюзной железнодорожной сетью.

· Недаром Тобольск называют отцом городов сибирских. Богатая история, бесценное многовековое культурное и природное наследие города, современное социально-экономическое развитие Тобольска делают его одним из самых живописных и привлекательных городов не только Сибири, но и России в целом.

Фото. Кремль и окрестности. РСФСР, Тюменская обл., г. Тобольск, 1960-е гг. https://vk.com/wall-132815238_16394

Выдающиеся исторические личности г. Тобольска

Ермак Тимофеевич (предположительно 1532 – 1585) – казачий атаман, покоритель Сибири при правлении царя Ивана Грозного и Фёдора I Иоанновича.

Данила Чулков (первая половина XVI в. – кон. XVI / нач. XVII в.) – стрелецкий и письменный голова, основатель Тобольска и его первый разрядный воевода.

Дмитрий Иванович Менделеев (1834-1907) – российский химик, учёный-энциклопедист, педагог и общественный деятель. Учёный провёл в Тобольске свои детские и юношеские годы.

Семён Ульянович Ремезов (1642-1721) – издатель первого русского географического атласа «Чертежная книга Сибири», архитектор, картограф и учёный. При непосредственном участии Ремезова в Тобольске был воздвигнут единственный каменный кремль.

Петр Андреевич Словцов (1767-1843) – сибирский историк, литератор, поэт, педагог. Его «Письма из Сибири» и «Прогулки вокруг Тобольска» считаются первыми публицистическими произведениями на сибирскую тематику.

Виктор Владимирович Виноградов (1894-1969) – филолог, лингвист, несколько своих работ написал в Тобольске в годы Великой Отечественной войны.

Тара

Тара – старейший город Среднего Прииртышья, административный центр Тарского района Омской области, второй по величине город Омской области. Расположен на левом берегу Иртыша, в 302 км от Омска.

· Город Тара основан в 1594 г. по наказу царя Фёдора Иоанновича воеводой кн. А.В. Елецким как опорный пункт для борьбы с ханом Кучумом (до 1598), охраны южных границ Русского государства и сбора ясака с населения южной части бывшего Сибирского ханства.

· Город стал важным звеном в формировании государственной территории России, в присоединении восточных и южных областей Западной Сибири.

· Город Тара со дня основания был местом ссылки. Первыми ссыльными были крестьяне, мастеровые, провинившиеся стрельцы, посадские люди, военнопленные литовцы и поляки.

· До 1635 г. – второй, затем третий по размеру город Тобольского разряда. Развитию города способствовало его положение на тракте Тобольск – Томск и торговля с государствами Ср. Азии и Китаем. Продавали собольи, беличьи, лисьи, горностаевые меха; покупали шелка, чай, фрукты.

· Строительство каменных зданий в Таре, в том числе религиозного назначения, началось с середины 18 в.

· В 1782 г. город Тара становится уездным городом Тобольской губернии. Начинается активное развитие городской инфраструктуры: строятся административные здания, открываются первые промышленные предприятия.

· В 60-е гг. 19 в. вблизи Тары основан Екатерининский казённый винокуренный завод, где основную рабочую силу составляли ссыльные.

· В 1791 г. через Тару проследовал первый русский революционер – А. Н. Радищев. Группа декабристов отбывала ссылку в Таре, в том числе видный деятель «Северного союза» В. И. Штейнгель.

· В 1868 г. в городе насчитывалось 150 торговых и 18 промышленных предприятий.

· В 60-е гг. 19 в. увеличивается поток политических ссыльных. В 70-е гг. в ссылку прибывают революционеры-разночинцы, пропагандисты-народники.

· В годы Великой Отечественной войны промышленность и сельское хозяйство Тары было перестроено для нужд фронта: изготавливали черенки к пехотным и сапёрным лопаткам, лыжи с палками, подковы для лошадей, колесную мазь, вили хозяйственные веревки, ткали мешковину. Также на фронт в больших количествах поставляли мясо, сушеный картофель. В 1943 г. была создана спичечная фабрика. В Тару была эвакуирована 2-я Ленинградская военно-морская школа.

· После войны Тара продолжает развиваться как промышленный и сельскохозяйственный центр. Строятся новые фабрики и заводы, развиваются транспортные коммуникации.

· Сегодня Тара – крупный административный центр, выполняющий ряд важных функций для всего севера Омской области.

Фото. Тарский дебаркадер. РСФСР, Омская обл., г. Тара, 1970-1980 гг. https://pastvu.com/p/429638

Выдающиеся исторические личности г. Тары

Иван Фёдорович Нерпин (1760-1812(1813) – богатый коммерсант и промышленник Тары кон. 18 – нач. 19 вв., активный благотворитель. На его средства в Таре было построено три церкви: Тихвинская, Пятницкая и Казанская. В 1812 г. Нерпин внёс самый большой благотворительный вклад – 5 тыс. рублей на войну с Наполеоном, за что был награждён императором памятной бронзовой медалью.

Яков Андреевич Немчинов (1813-1894) – крупнейший золотопромышленник и чаеторговец, известный сибирский благотворитель. В 1875 г. Немчинов открыл общественный городской банк и сиропитательное заведение (для заботы о детях-сиротах и подкидышах).

Александр Александрович Жиров (1955-2007) – историк-краевед, выдающийся специалист в области сибирского купечества и предпринимательства, заведующий кафедрой истории, философии и права Тарского филиала Омского государственного аграрного университета, кандидат исторических наук.

Артём Иванович Избышев (1885-1919) – русский революционер, общественный деятель, член РСДРП, участник Гражданской войны, командир партизанского отряда, организатор партизанского движения на севере Омской области.

Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийск – административный центр Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, порт на правом берегу реки Иртыш, в 15 км от ее впадения в Обь.

· История города Ханты-Мансийска начинается в 16 в., когда было основано русское селение Самарово (по имени остяцкого князя Самара).

· В 1637 г. возник центр конного извоза – Самаровский ям. Здесь обосновались сотни ямщиков, развозивших почту и пассажиров по таёжным трактам.

· В 17 в. выгодное расположение на пересечении важных путей позволило Самаровской слободе стать центром торговли. Купцы со всех сторон света везли в Сибирь сукно, бархат, шелк, специи, украшения. Русские торговцы предлагали пушнину, рыбу, шкуры, посуду, пуговицы, порох. Здесь был открыт филиал Тобольской таможни, где проводились досмотр и оценка товаров, взимался сбор пошлин.

· На рубеже 19-20 вв. в Самарово провели телеграфную линию. Здесь действовала пристань для торговых и пассажирских пароходов, курсировавших по Иртышу и Оби. Появились владельцы крупных угодий, купцы и рыбопромышленники.

· В 1930 г. решением советского правительства в Тюменской области был выделен Остяко-Вогульский национальный округ. В следующем году развернулось строительство окружного центра – посёлка Остяко-Вогульск.

· В 1940 г. населённый пункт получил своё современное название – Ханты-Мансийск.

· В годы Великой Отечественной войны в округе начали работу школы подготовки военных и медицинских кадров: обучали снайперов, автоматчиков-лыжников, пулеметчиков, миномётчиков, истребителей танков, сапёров, связистов, санитарных инструкторов, медицинских сестёр. На фронт поставляли рыбные консервы, пушнину, авиафанеру, лыжный брус, ружейные болванки, живицу, скипидар, дёготь, хвойную настойку как ценное лекарство. В годы войны в Ханты-Мансийске были построены спичечная фабрика и валяльная мастерская.

· В 1950-1960-х гг. в Ханты-Мансийском национальном округе были открыты нефтяные и газовые месторождения колоссального объёма. Это дало мощный импульс к развитию столицы округа, ставшей центральной базой поисковых геологических экспедиций и вахтовых бригад нефтяников.

· Сегодня Ханты-Мансийск – столица уникального нефтегазодобывающего региона страны, один из крупнейших центров развития культуры, науки, образования и спорта в регионе.

Фото. Историческая деревянная застройка района Самарово г. Ханты-Мансийска в береговой зоне р. Иртыш. РСФСР, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, г. Ханты-Мансийск, 1970-1974-е гг. Музей геологии, нефти и газа. MГНГ-НВ-1174/11

Выдающиеся исторические личности г. Ханты-Мансийска

Яков Матвеевич Рознин (1896-1934) – председатель Оргбюро по организации Остяко-Вогульского национального округа, первый председатель Остяко-Вогульского окружного исполнительного комитета. Внес большой вклад в становление и развитие региона.

Александр Николаевич Пискунов (1951-2000) – заслуженный архитектор Ханты-Мансийского автономного округа, член Союза архитекторов России. Автор и соавтор проектов здания комплекса Окружной клинической больницы, Центра искусств для одарённых детей Севера, комплекса ОТРК «Югра», Дома архитектора, Дома правосудия, Бизнес-центра, Дома правительства и многих других объектов.

Хрисанф Мефодиевич Лопарев (1862-1918) – учёный в области византиноведения, древнерусской литературы, краевед. Х.М. Лопарев написал книгу об истории своего родного села Самарово.

Платон Ильич Лопарев (1889-1938) – организатор и руководитель партизанского движения на Обском Севере.

Александр Александрович Дунин-Горкавич (1854-1927) – исследователь Севера Западной Сибири, лесничий, краевед. Внёс большой вклад в развитие Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. Собрал и систематизировал материалы по географии, истории, этнографии, экономике Югры, духовной культуре народов Севера.

Еремей Данилович Айпин (р. 1948) – известный хантыйский писатель. Государственный советник Российской Федерации III класса.

Омск

Город Омск – административный центр Омской области России, расположенный на слиянии рек Иртыша и Оми, на территории Среднего Прииртышья.

· В 1716 г. подполковником Иваном Дмитриевичем Бухгольцем на месте впадения реки Оми в Иртыш была основана Омская крепость, положившая начало развитию одного из старейших городов Сибири – Омску.

· К середине 18 в. Омская крепость являлась узловым пунктом системы укреплений Сибирских оборонительных линий. В крепости сходились пути из Оренбурга, Тобольска, Ямышева.

· С 19 в. Омск – главный административный центр Западной Сибири. Торгово-хозяйственная жизнь в городе значительно оживилась с началом судоходства на Иртыше и появлением купеческого класса.

· Омск долгие годы являлся местом каторги и ссылки. Здесь отбывали ссылку декабристы Н. В. Басаргин, Н. А. Чижов, В. И. Штейнгель; участник Польского восстания 1860-х гг., впоследствии известный исследователь Сибири, геолог И.Д. Черский; петрашевцы С.Ф. Дуров и Ф.М. Достоевский и многие др.

· В 1895 г. открылась железная дорога: через Омск прошла Транссибирская магистраль, связавшая город с европейской частью России и Дальним Востоком. Это событие стало ключевым фактором экономического развития Омска.

· Начали работать Главные железнодорожные мастерские и другие фабрично-заводские заведения. В городе крепла металлообрабатывающая промышленность (возникли плугостроительный завод, литейно-механические заводы и мастерские), росло число предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья. Открывались магазины розничной и оптовой торговли, принадлежавшие местным и столичным купцам.

· В 1910-х гг. был построен водопровод, началось строительство тепловой электростанции.

· В 1917-1918 гг. Омск оказался в центре борьбы за власть между большевиками и антибольшевистскими силами. В 1918 г. город стал столицей Белого движения и местом пребывания правительства адмирала Колчака. В 1919 г. после победы большевиков над белогвардейцами Омск окончательно перешел под контроль Советской власти.

· В предвоенные годы до Омска докатилась волна индустриализации. Промышленность становилась основой жизни сибирского города. Расширился Сибзавод, заводы «Красный пахарь» и «Коминтерн», ТЭЦ-1. «Затон» стал судоремонтным заводом, вырос паровозоремонтный завод (современный Омсктрансмаш). Были заложены новые заводы: автосборочный и авиационный. Строились первые пятиэтажные дома.

· В годы Великой Отечественной войны Омск стал важным тыловым центром производства военной техники и снаряжения, а также кузницей кадров для фронта. Здесь размещались военный факультет 2-го Московского медицинского института, окружные интендантские курсы, курсы по подготовке артиллерийских и оружейных техников. Из 15 военно-пехотных и пулемётных училищ Сибирского военного округа пять находились в Омской области.

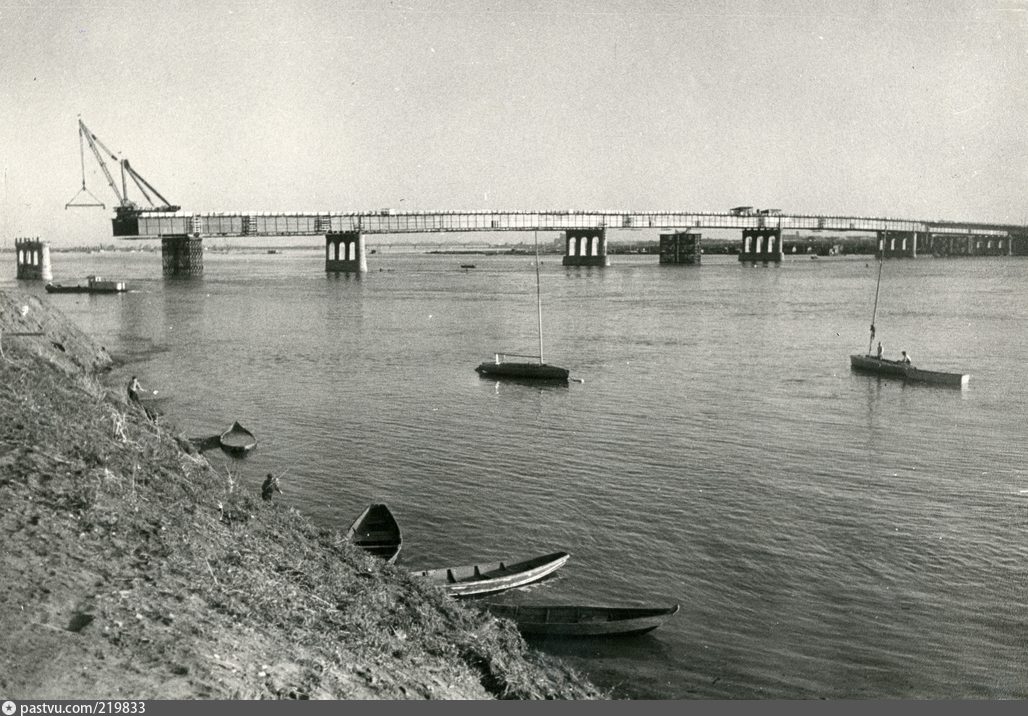

· В послевоенные годы (1951-1965) был введен в эксплуатацию Омский нефтезавод, выросший в крупнейший в стране нефтеперерабатывающий комплекс; закончено строительство нефтепровода Туймаза – Омск, протяженностью более 1300 километров; начал выпускать продукцию комбайно-сборочный завод; построены Комсомольский мост через Омь, молочный комбинат, ТЭЦ-3, хлебозавод и другие объекты.

· В 1950-1980 гг. открываются университеты, институты и исследовательские центры.

· Еще более быстрыми темпами шло промышленное развитие в 1965-1970 гг. Вступил в строй ряд действующих и ныне предприятий: Омский завод синтетического каучука, объявленный всесоюзной стройкой, фабрика первичной обработки шерсти, завод кислородного машиностроения, ТЭЦ-4. Значительно увеличились производственные мощности Сибзавода, шинного и сажевого заводов, прядильной фабрики, предприятий машиностроительной, легкой и пищевой промышленности.

· Современный Омск – важный транспортный узел Западной Сибири, крупный промышленный центр, в котором развита металлургия, лёгкая, полиграфическая, химическая, нефтехимическая и авиакосмическая промышленность.

Фото. Строительство моста через Иртыш. РСФСР, г. Омск, 1958-1959 гг. https://pastvu.com/p/219833?history=1619603673899

Выдающиеся исторические личности г. Омска

Иван Дмитриевич Бухгольц (1671-1741) – русский военный и государственный деятель, сподвижник Петра I, генерал-майор, основатель Омска.

Фёдор Михайлович Достоевский (1821-1881) – русский писатель, мыслитель, философ и публицист. С 1850 по 1854 гг, провёл в Омском остроге.

Потанин Григорий Николаевич (1835-1920) – известный русский географ, этнограф, публицист и фольклорист. Окончил Омский кадетский корпус в 1852 г., затем жил и работал в Омске.

Врубель Михаил Александрович (1856-1910) – выдающийся русский художник. Родился и провел свое раннее детство в Омске. Имя Врубеля присвоено Омскому музею изобразительных искусств.

Куйбышев Валериан Владимирович (1888-1935) – государственный и партийный деятель. Родился в Омске. В 1904 г. вступил в РСДРП. Из Санкт-Петербургской военно-медицинской академии исключен за участие в революционной деятельности. В начале 1906 г. вернулся в Омск, участвовал в деятельности местной социал-демократической организации Омска.